近年、自社の先進技術や評価方法を「標準化」し、新たな市場の創造と事業拡大に邁進する中小企業が増えています。そうした企業の多くが活用しているのが「新市場創造型標準化制度」。2014年7月より経済産業省が実施している制度です。

この記事では「新市場創造型標準化制度」を利用して「標準化」を実現させるまでにかかる期間や「標準化」までの流れ、さらに実際の活用事例について解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。1.中小企業における「標準化」への課題

「新市場創造型標準化制度」が誕生するに至った背景について、まずは我が国における「標準化」のを洗い出してみましょう。

国内の99.7%を占めるのは大きな資本を持たない中小企業。知的財産に関する専門的な部署が存在せず、「標準化」に対して後ろ向きな姿勢にならざるを得ない企業が多くあります。なぜなら「標準化」を実現させるには長い時間と安くはないお金が必要となるためです。

また、仮にその期間を乗り切り資金を工面できたとしても、必ず「標準化」できるとは限りません。時間とお金をかけても確実ではなく本来の業務を圧迫してしまうのであれば、自社に「標準化」は必要ない。そう考えてしまうのも無理はないでしょう。

さらに、革新的な技術を保有している企業には資金面以外での課題もあります。その製品やサービスがどれだけ素晴らしくとも業界内に比較対象となる基準が存在しない、あるいは業界団体などの協力が得られず規格化を進められないといったケースが多く、仮に資金や時間を工面できても「標準化」が難しい状況に置かれてしまうためです。

このように革新的な技術を持ちながらも、「標準化」に対して足踏みせざるを得ない中小企業の規格開発を支援すべく誕生したのが「新市場創造型標準化制度」です。

中小企業を後押しする「新市場創造型標準化制度」

「新市場創造型標準化制度」の対象となるのは1.で解説したような課題を抱える企業です。これらの企業が自社の優れた先端技術などを対外的にアピールするための有力な手段として、評価方法などを「標準化」することを支援すべく2014年7月より経済産業省で実施されています。

この制度の目的は、「新たな市場を創造し、産業競争力を高めること」にあります。その過程で革新的な技術の「標準化」が必要とされるのです。

「標準化」にかかる期間

「新市場創造型標準化制度」においてもっとも優位な点は、「標準化」までの期間を短縮させられる可能性があることにあります。

「標準化」における従来の申請方法では、「国内標準」で約3年程度の期間を要します。一方、「新市場創造型標準化制度」では「国内標準」であればおよそ1年半程度の期間で「標準化」を実現さることができる可能性があります。

制度を活用した際の「標準化」までの流れ

1.原案作成

最初に従来の「国内標準化」の流れについて確認していきましょう。まず、企業や団体が標準規格の原案を作成するには約1年ほどの期間がかかるとされています。

2.業界団体との合意形成

原案を作成したら、業界団体などの合意を得ることが必要です。業界団体にはさまざまな利害関係者が関わっていることもあり、合意を得るまでにはおよそ2〜3年の期間がかかります。

3.審議

そして「原案作成」「業界団体との合意形成」が完了した段階で、日本産業標準調査会(JISC)の「審議」を受けます。

この3つの工程をすべてクリアして初めて「国内標準」の規格が制定されます。期間にしておよそ3〜4年程度となりますが、支援のない状態で企業や団体が「標準化」に取り組むには、原案作成に着手し始めるまでにも長い期間を要すると考えられるでしょう。

次に「新市場創造型標準化制度」を活用した際の「国内標準化」の流れについて解説します。

まず、この制度では原案作成の段階で日本規格協会(JSA)やパートナー機関(自治体や研究機関など)の支援が受けられるため、スムーズに原案作成に着手することができます。

原案を作成したら、日本規格協会(JSA)の調整を経て日本産業標準調査会(JISC)で審議され、これをクリアできれば「国内標準」の規格が制定されます。日本規格協会(JSA)における国内調整にかかる期間は約3〜5ヶ月程度となる可能性があります。

つまり国の支援を受けながらスムーズに「原案作成」及び「ステークホルダーの合意形成」を連続的・一体的に進めて、日本産業標準調査会(JISC)による「審議」が受けられるため、従来の方法よりも短い期間で「標準化」を実現させることができる可能性があるのです。

また、規格作成の過程において必要な試験・実験・出張などに関わる支援を受けられることもあります。

制定されたJISのフォローアップについて

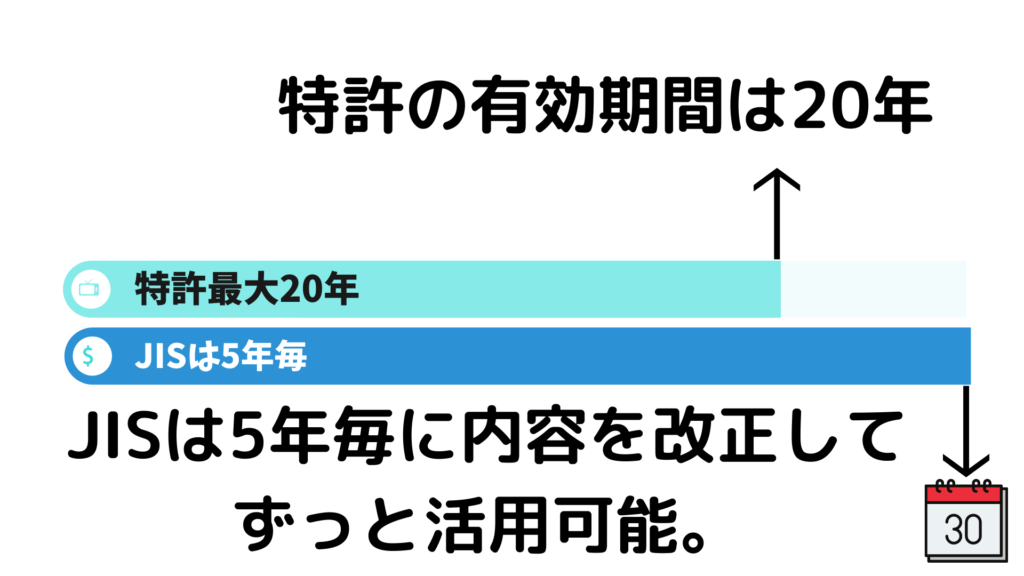

産業標準化法では、JISは5年毎にその技術内容を見直すこととされています。特許の有効期間は20年です。

一方JISは、メーカーの技術進捗、ユーザーのニーズの変化に的確に対応すること、つまり内容を改正することによって、ずっと活用できます。実際、大半のJISが20年以上産業界で用いられています。

中小企業の制度活用事例

最後に、実際に「新市場創造型標準化制度」を活用した中小企業の事例を紹介します。

株式会社トヨコーの事例

静岡県富士市に本社を構える株式会社トヨコーは、学校法人光産業創生大学院大学との産学連携プロジェクトにより「新市場創造型標準化制度」を活用。両団体で取り組んでいた「レーザー照射処理面の除せい(錆)度測定方法」が、2019年10月に「国内標準」としてJIS化されました。

当社のCFCが出演です! https://t.co/d6Q4IFDChT

— 株式会社トヨコー(3Kを3Cに) (@toyokoh_saiyo) December 16, 2019

同社はレーザー照射によってサビなどを除去する新たな工法を考案。しかしながら過去の実績が重視される業界において、取引先からは半信半疑の声が取引先から多くあがったそうです。技術が革新的なものであるがゆえに前例がなく、自ら新たな市場を想像していく上で、業界の物差しが存在しないことがネックになったといえます。

そこで同社は、自社技術の性能を客観的に評価するための「測定方法」を定めることを考えます。そして「新市場創造型標準化制度」を活用し、測定方法におけるルールの原案を作成。レーザー照射による工法ならではの特徴を評価できる項目なども交え、晴れて「国内標準」の規格化に成功しました。

自社の技術を「標準化」させられたことで企業としての信頼度が向上したと語っています。さらには新たな市場の物差しができたことにより、取引先とのコミュニケーションをスムーズに行えるようになったといいます。

株式会社田中電気研究所の事例

東京都世田谷区に本社を構える株式会社田中電気研究所は、「新市場創造型標準化制度」により2018年1月に「排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能評価方法」においてJISの制定を完了させました。

転用:株式会社田中電気研究所

同社は主力製品であるダスト濃度計を海外市場で展開させることを計画。しかしながら海外に輸出するには認証取得が必要であり、費用や労力などのコストを鑑みて一度は断念したといいます。

そしてまずは国内での認証取得を目指そうと情報収集を行う中で「新市場創造型標準化制度」の存在を知ったそう。当時からダスト濃度計の性能に関わる「技術力」には特許権などを取得することで優位性を保持していたことから、「技術力」ではなく、その性能を「客観的に評価できる方法」を提案することを考えます。

「国内標準」として性能評価方法をJIS化させた同社は、製品の認知度も向上し、特に大企業に対する営業活動において大きなPR効果が得られたと語っています。

▶︎知財戦略!事業拡大・発展に必須なビジネス戦略についてはこちら

まとめ

革新的で前例がなく、業界内に判断基準が存在しないために埋もれてしまう中小企業の先端技術。その課題を突破するための「標準化」にも高い壁が存在し、二の足を踏んでしまう企業は少なくありません。

しかしながら、そうした状況を打破すべく誕生した「新市場創造型標準化制度」によって多くの企業が「標準化」を実現し、市場の創造と事業の拡大を実現しています。

さらに、この制度は製品やサービスの性能を規定することを目的としているため、構造や製造ノウハウといった技術の核をクローズ化したまま「標準化」できることもメリットといえるでしょう。

「標準化」はもはや大企業だけのものではなく、むしろ自社のブランドだけでは自社プロダクトの普及促進が難しいスタートアップや中小企業がむしろ活用すべき知財戦略なのです。

参考元:標準化活用事例集|経済産業省