最近ビジネスにおいて耳にすることが多くなった「標準化」。しかしどんなものかよくわからない、という方は多いのではありませんか?近年、企業活動にはよりいっそうの「標準化戦略」が求められています。でも実際にどのような行動を取ればいいのか、といったことはあまり知られていないのが実情です。

そこで、標準化の概要や具体的な標準化戦略の手順、さらには特許を活用した標準化戦略まで丁寧に解説していきます。今後のビジネスを優位に進めるために、標準化の知識を先取りしましょう。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。そもそも標準化とは?

「標準化」という言葉を耳にしたことはあるが正直よくわからない、そんな方のために基本から詳しく解説していきます。

標準化の意味

標準化とはあらゆる人々が共有できる一定の基準を設け、それを活用していくことを指す言葉です。もし基準がなかったとしたら、皆が好き勝手に決まりを作ってしまい、次第により細かく複雑なものになってしまいます。

これは誰にとってもよいことではありません。標準化における役割はこれを未然に防ぐためにルールを決め、遵守することであるといえます。

標準化のメリット

標準化は材料や機械設備といった仕様に関するもの、作業方法や事務手続きに関するものなどさまざまな分野で用いられます。例えば製品の標準化では以下のメリットがあげられます。

- 市場の拡大・創造:技術が幅広く知れ渡り、高品質な製品が増える

- 製品の質の保証:基準どおりの製品が流通されることで、粗悪品や類似品が市場から排除される

- 生産コストの低下:部品の仕様などが統一され、大量生産が可能になる

標準化のデメリット

その一方で標準化にはデメリットもあります。

- 他社の参入:技術がオープンになる

- 製品価格の低下:他社の参入に伴い競争が激化する

- 非標準領域における競争:他社製品と差別化できる要素が減少する

このようなデメリットを最小限に抑えるには、競合他社に先駆けて標準化戦略を練る必要があります。そうすることで市場においてより支配的な立場に立てる可能性が高まるのです。

標準化戦略とは?

では標準化戦略の重要性、今後のビジネスにおける可能性を具体的に確認していきましょう。

標準化戦略の意義

標準化戦略とは自社の製品に含まれる技術のうち、どの部分を意図をもって他社にも開放(オープン)し、どの部分を自社独占(クローズド)とするかを策定して、ビジネスにつなげることを指します。

近年、我が国では標準化が非常に重視されるようになりました。その背景には国際標準を重んじる欧米諸国の姿勢があります。

伝統的に日本企業は、長年築き上げてきた相手との関係性を重視して取引を行う慣行があります。国内向けのビジネスであればその方法でも問題ないかもしれませんが、国外でもそれが通用するとは限りません。

さらに企業が標準化戦略を事業の要として推進していくことで、国内でも新たな市場を開拓することができます。自社が保有する技術をスタンダードに定めることで業界をリードし、プラスアルファの収入源を獲得することも可能になります。

つまりこれから日本の企業が国際的な市場で生き残るためには、標準化についての知識を深めることはもとより、自ら率先して戦略を立てていくことがますます必要になってくるのです。

▶︎オープン・クローズ戦略!インテル・トヨタが成功した秘訣はこちら

標準化戦略の例

代表的な標準化戦略には以下のようなものがあります。

Blu-ray Disc

DVDの約5倍の記録容量を持つBlu-ray Discは、パナソニック株式会社やソニー株式会社等9社によって2002年に標準化されました。現在Blu-ray Discを作るにはこれらの企業が保有する特許を使うことが義務付けられています。自らの開発した技術が使われる市場を拡大するとともに、それらが使用されるたびにライセンス料が分配して支払われる、という仕組みが構築されました。

QRコード

キャッシュレス決済の普及とともにより身近になったQRコードも標準化の一例です。株式会社デンソーはQRコードを作成するソフトウェアの使用料を無償にする一方、それを読み取るためのQRコードリーダーを商品化して販売することで、標準化と商業的利益を両立させています。

P.I.D(鮮度を保つ液体容器)

転用;http://www.dangan-v.com/products/pid/

近年常温でも保存可能な醤油を店頭でよく見かけるようになりましたが、実はここにも標準化戦略が隠されています。株式会社悠心は自ら開発した技術を標準化しました。これにより中小企業ながら自社の知名度や信頼性を飛躍的に向上させることに成功したのです。今では調味料業界だけでなく、他の業界からの注目を集め新たなビジネスチャンスを獲得しています。

こうした企業では自社のノウハウを標準化することで、収入源を増やすことに成功しています。標準化戦略は新しいビジネスチャンスを広げることにつながるのです。

標準化の規格制定の手順

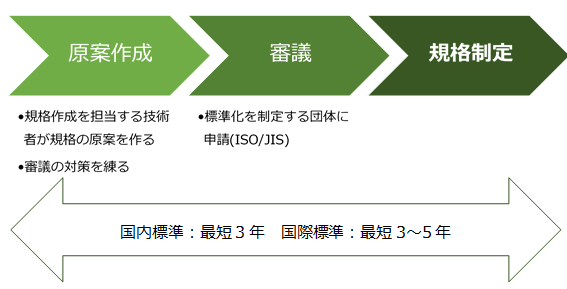

標準化の規格を制定するために必要な手順を確認してみましょう。一般的に国際標準化機構(ISO)や日本産業規格(JIS)の規格を制定しようとする場合は、次のようなステップをたどります。

- 原案作成…規格作成を担当する技術者が原案を作り、その内容を説明する

- 規格審議…原案について関係者の合意を形成し、必要な修正を加えたのち認証をもらう

作成から制定までの期間は、国内における標準化では最短で3年程度、国際標準化では早くとも3年から5年程度を要します。規格制定は長期にわたることが多いので、計画性をもって動くことが重要になります。

これが規格制定の最も一般的な方法ですが、企業が独力で標準化を進めるのが難しいケースもあります。そのような場合に以下のようなルートも用意されています。

新市場創造型標準化制度

標準化したい技術が従来の企業や業界団体ではカバーできない、あるいは複数の企業が関与しているものであったりする際に適用される制度です。またこの制度に採用されれば、業界団体からの援助が期待できないケースでも規格制定を推し進めることが可能になります。

民間規格(JSA-S)

これまで規格制定がなされてこなかった分野における標準化を、日本規格協会(JSA-S)が短期間で実施する制度です。最短3か月以内で規格を制定することができます。

いずれの手順を踏む場合でも重要なのは「何を標準化するか」を明確にすることです。規格を定める際は、自社の技術の中でオープンにする部分とクローズにする部分をよく吟味し、慎重に定めることが最も大事になります。

標準化と特許の関係は?

ここからは標準化と密接な関わりを持つ「特許」について解説します。

標準化と特許の違い

並べて使われることも多い標準化と特許ですが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

特許は新しい発明を保護するための制度です。そして、発明者に対してそれを独占して利用することを認める権利を特許権といいます。技術を排他的に独占することで利益を上げようとする仕組みだといえます。

対する標準化は技術の利用と浸透を幅広く促すための仕組みです。利益を独り占めするよりも全体で共有して、業界全体の発展を図ろうとする面があります。

標準化における特許の利用

両者の目指すところは正反対のように見えますが、実のところそうではありません。標準化の工程において特許が強い切り札となる場面があるのです。

逆にすでに保有している特許を公開するという戦略を取ることもできます。例えば、自社プロダクトにかかる独自技術は開放せず特許等で守り、一方でそれを活用する製品やサービスについては特許を戦略的に取得したうえでユーザに開放して使ってもらう、という戦略も可能となります。

このように、特許権を標準化に活用することで、業界内で優位な立ち位置を確保することができるようになります。

まとめ:標準化戦略を掌握して時代の一歩先へ

それでは最後に標準化戦略の要点を振り返ってみましょう。

標準化

誰もが共通して利用できる一定の基準を定め、それを活用していくこと

- メリット:市場の拡大・創造、製品の質の保証、生産コストの低下

- デメリット:他社の参入を招く、製品価格の低下、非標準領域における競争が生まれる

標準化戦略

自社の製品に含まれる技術のうち、どの部分をオープン/クローズとするかを策定し、ビジネスにつなげること今後日本の企業が国際的な市場で生き残るために必要不可欠

標準化と特許の関係

特許を用いることで標準化を有利に進めることができる

- 特許:新しい発明を排他的に独占する制度

- 標準化:技術の利用と浸透を幅広く促す仕組み

標準化戦略はこれからのビジネスにおけるキーワードになります。今回ご紹介した知識を生かすことで、新たな市場を開拓するチャンスが生まれます。この機会に是非、標準化戦略について検討されてみてはいかがでしょうか?