電化製品や日用品など、私たちが日常的に使用している道具や機械の中には、「JISマーク」が表示されている製品がたくさんあります。「JISマーク」とは、日本国内における技術の標準化を行うにあたり、基準となる「JIS規格」に認証された製品に対して表示が認められているマークです。

日本の電化製品や工業製品などは海外からも高い評価を得ているため、「日本の基準に則った製品として認められているのであれば、安心できる」という方も少なくないでしょう。

「JIS規格」がどのような目的で制定され、どのような変遷を辿ってきたのか。活用事例も踏まえながらわかりやすく解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。JIS規格とは?

「JIS規格」とは、「日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格」のこと。

自動車や家電・日用品などの「産業製品」のほか、文字コードやプログラミング言語などの「電磁的データ」、さらに観光・介護・航空貨物など幅広い分野における「サービス」、医療機器や農生産品などの産業製品における「マネジメントシステム」などが対象となります。

「JIS規格」に認証された製品やシステムなどには、「JISマーク」が表示されます。「JIS」は「Japanese Industrial Standards」の頭文字からなる略称です。

「旧JIS規格」では、「鉱工業品などの品質の改善、生産能率の増進、その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与すること」が目的とされていました。

この「旧JIS規格」をもとに改正・施行された現在の「JIS規格」では、これまでの「鉱工業品」だけでなく、「電磁的データ」「サービス」「マネジメントシステム」分野の規格が策定されています。

法律の改正に伴う名称変更

「JIS規格」は、日本語で「日本産業規格」と訳されます。しかし、以前までは、「日本工業規格」と呼ばれていました。なぜ呼び方が変わったかというと、「JIS規格」の基盤となっている法律が改正されたためです。

「JIS規格」は、もともと「工業標準化法」という法律をもとに制定されていました。しかし、

「①データ、サービス等への標準化の対象拡大、②JISの制定等の迅速化、③JISマークの信頼性確保のための罰則強化、④官民の国際標準化活動の促進(経済産業省ホームページより)」

を行うべく、法律が改正されることとなります。

それに伴い、2019年7月1日より「工業標準化法」は「産業標準化法」に、「日本工業規格」は「日本産業規格」に、名称がそれぞれ改められたのです。

なぜ法律が改正されたのか?

「工業標準化法」が「産業標準化法」に改正された背景には、我が国の技術が発展し、それに伴うルールの見直しが急務であったことがあげられます。

まず第一に、従来の「JIS規格」では、その対象が鉱工業品などの形あるものに限定されていました。しかし、近年ではIoTやAIなどの情報技術が発展し、データをどのように活用していくかが企業間競争の争点になっているといっても過言ではありません。

また、マネジメントやサービスなどの無形商材が成長し、自動走行やスマートマニュファクチャリングなどが業種を越えて国際標準化が進んでいることも見逃せません。

こうした背景から、法律を改正することで「標準化」の対象やプロセスを見直し、さまざまな環境変化に対応するための基盤を見直したのです。

①対象範囲の拡大

- 従来の対象:鉱工業品など

- 改正後の対象:鉱工業品など+データ、サービスなど

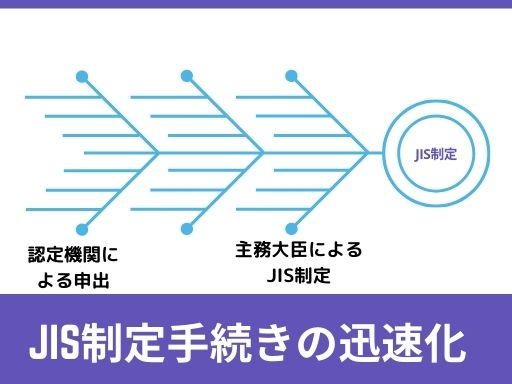

②JIS制定手続きの迅速化

- 従来の手続き:JIS原案を作成を作成した業界団体などによる申出→主務大臣による付議→審議会による答申→主務大臣によるJIS制定

- 改正後の手続き:JIS案を作成した認定機関による申出→主務大臣によるJIS制定(審議会への付議・答申は不要)が可能に!

※必要度に応じて優先的かつ迅速な手続きができるプロセスが新たに追加されたものであり、従来の手続きにおけるプロセスも継続されている。

③罰則の強化

認証を受けずにJISマークの不正表示を行った法人などに対し請求する罰金刑の上限を100万円→1億円に引き上げ

④国際標準化の促進

法律の目的に、「国際標準化の促進」を追加。また、産業標準化および国際標準化に関する国、国研・大学、事業者などの努力義務規定を整備。

※「この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(産業標準化法第1条より)」

※産業標準化法については、経済産業省ホームページに詳しく記載されています。(https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jisho/jis.html)

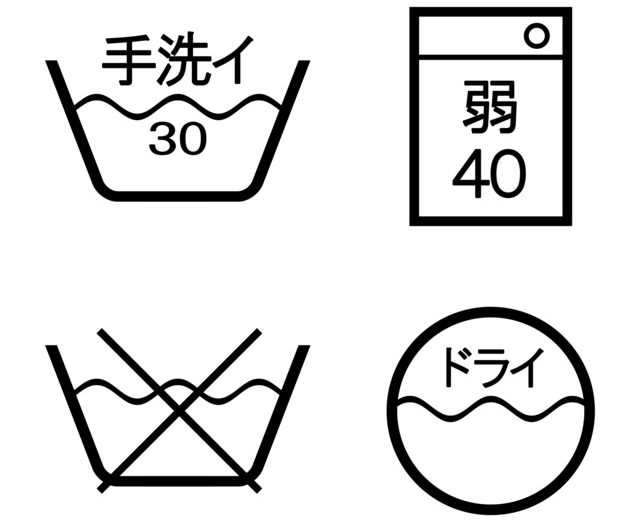

洗濯表示に見るJIS規格

2016年12月1日より、洋服などに付いている取扱い絵表示が一新されました。これまでと異なる表示に、しばらくは新しい服を購入するたびに、洗濯機を前にインターネットで記号が示す意味を調べたという方も少なくないでしょう。

変更前の取扱い絵表示は、日本独自の基準によるものでした。しかし、この変更によって、ISO(国際標準化機構)規格の表示記号へと整合化されたのです。

この新たな取り扱い絵表示は、新JIS取扱い絵表示(JIS L 0001)と呼ばれています。主な変更点は、以下のとおりです。

適用範囲の拡大

これまでの日本独自の取扱い絵表示は、家庭における洗濯を指示するものでした。しかし、新JIS取扱い絵表示では、家庭だけでなく商業クリーニングも適用範囲に含まれます。

わかりやすい例としては、これまでの取扱い絵表示には記載のなかった、「ウェットクリーニング」の記号が新たに追加されました。

「ウェットクリーニング」とは、本来ドライクリーニングするべき衣類を、ドライクリーニングに加えて、水をつかって洗浄すること。これは、汗などの水溶性の汚れやシミがドライクリーニングでは落としづらいためです。

「ウェットクリーニング」の処理を一般家庭で行うことは難しく、必然的にクリーニング事業者がその役割を担うことになります。

この記号追加により、クリーニング事業者は一般消費者から「ウェットクリーニング」の処理を依頼された場合、自社で対応することが求められるようになりました。

表示記号デザインの変更

これまでの取扱い絵表示において、ドライクリーニングは円形の中に「ドライ」と記載された記号が表示されていました。

しかし、新JIS取扱い絵表示では、円形の中にアルファベットで「P」と表示されたものへと変更されています。

さらに、同じドライクリーニングでも石油系の溶剤を使用する場合、これまでは円形の中に「ドライ/セキユ系」と記載された記号が表示されていました。

こちらも、新JIS取扱い絵表示では、円形の中にアルファベットで「F」と表示されたものへと変更されています。

本音を言えば、「これまでの日本独自の表示のほうが、記号を見ただけで洗濯がしやすかった」という方は多いでしょう。

しかし、ISO規格に則り記号を変更したことで、海外からの移住者はもちろん、観光やビジネスなどで来日し、日本の製品を購入して帰った海外在住者にも親切な表示となったことは事実です。

もちろん、私たち自身も輸入品や海外旅行先で購入した洋服などがISO規格に準じた絵表示であれば、新JIS取扱い絵表示と等しい意味を示すため、洗濯をしやすくなるでしょう。

「指示情報」→「上限情報」への変更

先述のとおり、これまでの取扱い絵表示は家庭内における洗濯を対象としていました。これを「指示情報」と呼びます。しかし、新JIS取扱い絵表示では、これが「上限情報」へと変更されました。

「上限表示」とは、「繊維製品の取扱いを行う間に回復不可能な損傷を起こさない最も厳しい処理・操作」とされています。これは、洗濯物の状態が、洗濯後の乾燥・仕上げ処理において洗濯前とほぼ同等に回復する上限に近い洗濯処理を意味します。クリーニング事業者は、今回の改正において、各記号に対する処理方法を自社で適合させることが求められているのです。

新時代のJISの役割

旧法である工業標準化法(旧JIS法)は昭和24年に制定されました。戦後復興を目指す日本にとって、品質劣悪な製品を排除し、一定の品質を保証する「JISマーク」は、その後の「メード・イン・ジャパン」の発展の象徴として国内外における日本製品のブランディングに一定の役割を果たしてきました。

東南アジアを中心にJISマーク表示のある製品が現地でも高く評価される時代がありました。

旧法制定から実に70年が経過し、昨年改正された新法である産業標準化法(新JIS法)には、どのような役割が期待されているのでしょうか?時は流れ、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と謳われたバブル景気が崩壊して30年、日本の人口は減少に転じ、一人当たりのGDPも1988年の2位から2018年には26位に転落しました。

今こそ、上記のような国際標準を「輸入」する日本ではなく、日本の得意な分野に基づくルールを「輸出」して国際標準とすることにより、産業競争力を取り戻していくことが、今回の法改正に込められた狙いであるように思います。

▶︎グローバル時代に必要な標準化と特許の違いについてはこちら

まとめ

日頃なにげなくつかっている日用品にも表示されている「JISマーク」。「JIS規格」が国内の標準化基準であることから、どうしても日本でしか通用しないイメージを持ってしまいがちです。

しかし、実際には、記事中で紹介した法律改正や洗濯の取り扱い絵表示など、国際標準を意識したものへとブラッシュアップされています。

身近にある製品に「JISマーク」がついていたら、どのような規格が設けられているのかを確認してみるのも面白いかもしれません。