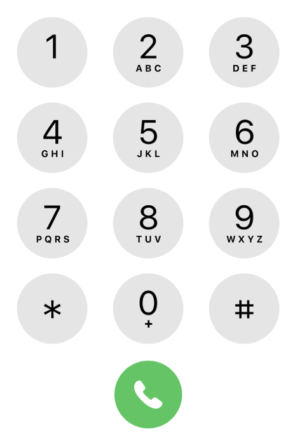

あなたの手元にある、スマートフォンのテンキー配列。数字が0から9まで10桁並んでいますよね。この数字の配列は、機種をiOSのiPhoneにしても、AndroidのXperiaにしても変わりません。

もちろん、日本国内だけでなく、海外製品であっても変わりません。これは、言語や習慣の違いを問わず、世界中で誰もが共通のルールで製品をつかえるようにしているからです。あるいは、非常口の標識もそうです。緑色で、人が扉の向こうへ走り去っていくあのデザインも、世界各国で共通とされています。

こうした、全世界で通用する基準を制定することを国際標準化といい、それらを管理する団体をISO(International Organization for Standardization/国際標準化機構)といいます。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。ISO規格とは

拠点はスイスのジュネーヴにあり、日本を含む世界163か国が加盟している非政府機関です。ちなみに、冒頭で紹介したスマートフォンの文字配列や非常口の標識も、ISOによって国際標準規格が定められています。

たとえば、あなたが海外旅行先でいますぐにでも電話をかけなければならない急用が発生したとき、運悪くスマートフォンの電源が切れていたとしましょう。

あなたは近くにいた現地の人にスマートフォンを借り、無事に目的の相手に電話をかけることができました。

このとき、もしも国ごとにテンキー配列が異なっていれば、焦ったあなたは間違い電話をしてしまうかもしれません。

また、同じく海外旅行先であなたが美術館を訪れたとき、火災が発生してしまったとします。オフシーズンということもあり、同じフロアにあなた以外の来館客はいません。

美術館のスタッフの誘導を待つ間にも、煙はどんどんあなたに近づいてきます。しかし、あなたは冷静に館内を見廻し、非常口の標識を見つけて無事に自力で避難することができました。

このとき、もしも非常口の標識デザインが国ごとに異なっていたとしたら、あなたは避難に失敗していたかもしれません。このように、身近にあるさまざまなものが国際標準化されることで、私たちの生活がより便利に、より安全なものとなるよう取り組んでいるのがISOなのです。

ITサービスの標準化とは?

ISOがかかわっているものは、こうした目に見える製品だけではありません。私たちの生活をより豊かにしてくれる、ITサービスにおいても国際標準化が進められているのです。

ITといっても、その領域はさまざま。ビッグデータ、クラウド、AI、IoTなど、私たちの生活を取り巻くサービスにはさまざまなデジタルテクノロジーが浸透しており、完全にアナログの状態で提供されるサービスのほうが珍しいくらいではないでしょうか。

毎日の通勤ではICカードやスマートフォンをかざして改札をとおって電車に乗り、職場では作成したデータをクラウドに格納してプロジェクトメンバーで共有し、部屋の清掃をロボット掃除機に託し、昼休みにはネットオークションで落札した商品の代金をインターネットバンクから振り込み、仕事が終わるとスーパーマーケットのセルフレジで購入した商品をスキャンする──こんなふうに、ITサービスは24時間、私たちに寄り添う存在となりつつあります。

しかし、一言に「ITサービスの標準化」と言われてもあまりピンとこないという方もいるかもしれませんね。たとえば、あなたの会社で物流システムのサービスを提供しているとします。そのシステムを運用するにあたって、あなたの会社ではおそらくPDCAサイクルに則った業務が行なわれているでしょう。

システムのターゲットと性能を定め、どれだけの件数をどのように売っていくかの目標を立て、継続的に進捗を確認しながら、強みと弱みを分析しながら安定稼働を目指していくはずです。同じように、顧客に提供したシステムそのものも、こうしたPDCAサイクルに則った運用を行なえる仕組みになっているのではないでしょうか。

しかし、こうした一連の業務プロセスがきちんとマニュアル化されていなかったり、マニュアルがあってもその内容が不完全なものであったりすれば、サービスに綻びが生じます。

その結果、「Aさんが担当するa社はシステムをうまく運用できるのに、Bさんが担当するb社では持て余している」あるいは「Aさんが担当してもBさんが担当しても、c社ではシステムをうまく運用できない」といった問題が出てくるかもしれません。これはつまり、会社として高品質なサービスを安定して提供できない状態にある、ということなのです。

そこで、ISOはITサービスの国際標準化規格を定めました。ISOの規格に則ったITサービスマネジメントシステムを導入することで、会社が抱えているさまざまな課題を紐つけて改善し、正しいPDCAサイクルに沿って高品質なサービスを提供し続けられるというものです。

ISO20000とは?

前述の、ISOが定めたITサービスマネジメントシステムをISO20000といいますISO20000とは、組織が提供しているITサービスの内容や考えうるリスクを明確にし、サービスを継続的に管理しながら、高い効率性と継続的な課題改善を実現するための仕組みなのです。

企業がITサービスマネジメントシステム導入すると、次のようなメリットが得られると考えられます。

1.自社サービスを可視化できる

国際標準化されたITサービスマネジメントシステムを導入することは、自社を客観的に見つめることにもつながります。現状を的確に把握し、課題を特定・顕在化させられるため、改善に向けたアクションをとりやすくなります。

2.社内外のコミュニケーションが活発になる

世界で通用するマネジメントシステムに則り業務プロセスを改善していくにあたって、社内外の人々に広く目を向けられるようになります。コミュニケーションにおける課題や強みが見つかり、より強固な関係を構築していくきっかけにもなるでしょう。

3.社内で知識を公平に共有できる

マネジメントシステムの導入によって社員全体の士気が高まり、コミュニケーションなども見直されていく中で、一部の個人に集中していた知見や知識を社内で広く共有・蓄積しやすくなります。

4.モチベーションの維持・向上が期待できる

合理的かつ継続的に、モチベーションを維持しながら前向きな目標管理ができるようになります。

5.コストを最適化できる

自社が提供するITサービスにおいて、品質やコストの見える化が可能になります。そのため、領域ごとのコスト配分などが可能になり、ロスを軽減させることにつながります。

6.サービスの品質を維持、向上できる

これらの一連の行動を継続していくことで、自社のサービスの品質を高め、維持していくことができます。また、第三者認証によりISO20000認証を取得することで得られるメリットは以下のとおりです。

7.自社サービスの信頼度を客観的に証明できる

第三者の認証機関(日本品質保証機構など)にあなたの会社が国際標準規格に適合していると認証されることで、信頼できるITサービスを提供している企業であることを客観的にアピールできます。

さらに、海外展開を目論む企業においても、ISO20000の認証を取得することで国際的に信用が得られ、事業を拡大していくことが期待できます。

8.サービスの維持、向上および顧客満足を高めていける

継続的に認証審査を受けることにより、常に鮮度の高いマネジメントが可能となります。それにより、サービスの品質を向上させながら維持・継続させることができ、顧客の信頼獲得をさらに促進させることができます。

費用対効果はどうでしょうか?

当然のことながら、認証の取得には費用が掛かります。認証機関に支払う費用の他、取得アドバイスをコンサルタントに依頼すればその費用もかかります。

さらに、更新手続費用もランニング費用として見ておく必要があります。このように、ISOの認証取得活動も、研究開発、商品開発、マーケティング活動と同様に、一つの投資活動とみれば分かりやすいでしょう。

すなわち、ISO/IEC 20000の認証取得が、取得企業のITサービスの見える化に繋がり、さらに現場の改善を促すとともにモチベーションの向上にも役立ち、その事を以て同業他社との差別化に繋がり、シェア拡大とサービス料金の値下げの回避等にも繋がるのであれば、トータルでペイするかもしれません。

一方で、認証取得自体が目的化し、かつてISO9001で経験したような品質の二重管理に繋がったとすれば、効果どころか害悪にもなるでしょう。

このように、ISOの認証取得を生かすも殺すも活動する企業の姿勢次第、ということができます。言うまでもなく経済のグローバル化の進行は止まることはなく、いわゆるCOVID-19のパンデミックにより一次的に停滞することはあっても、その方向性は変わらないでしょう。

そうであれば、日本のITサービス産業が世界市場でシェアを獲得していく過程でISO20000の認証取得が活用できるシーンは存在し、さらに進んで日本企業の特長が生かせる新たなISOの制定、といった動きまで昇華していくことが重要だと思います。

まとめ

一言にITサービスといっても、その中身は企業や業種、プロダクトごとに千差万別です。しかし、無数に存在する企業の中で顧客のニーズを満たし、社会的信用を高めながら継続的に事業を展開するには、社内の限定的なルールだけでは行き止まりになってしまいます。

だからこそ、世界で通用するITサービスマネジメントシステムを導入し、業務を合理的に進めながら客観的な評価を得られる国際標準規格の認証を取得することは、永続的に企業を発展させていくために重要なカギとなるのではないでしょうか。