「ISO」という名称を聞いたことがあるでしょうか。「ISO」とは、International Organization for Standardizationの略称であり、「国際標準化機構」と訳されます。スイスのジュネーヴに本拠地を構える非営利法人であり、世界の標準(ISO規格)を定める団体です。世界160カ国以上が加盟しており、その中には日本も含まれています。

わかりやすくいえば、「ISO規格」を取得することで、その製品などが国際的な基準を満たしているということになるのです。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。ISO規格は世界の物差し

たとえば、学校や会社などで使用されているコピー用紙。A4サイズをメインに、B4やA3などの大きな用紙、B5やA5などの少し小さめの用紙がプリンターにセットされていますよね。

これらは、ISOによってサイズが定められています。ですから、仮にコピー用紙を切らしてしまい、いままでつかっていたメーカーとは異なるお店で購入したとしても心配ありません。

A社のA4コピー用紙も、B社のA4コピー用紙も、品質に違いはあるかもしれませんが、少なくともサイズは同じです。

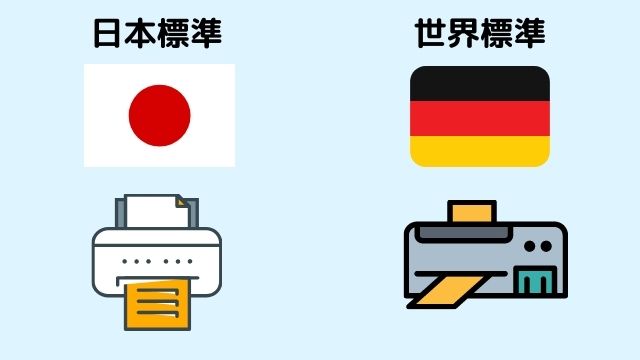

ちなみに、これらのA列、B列の紙の大きさの国際規格(ISO 216)はドイツの工業規格 であるDIN 476が基になっています。

ところが、日本の紙の大きさの規格であるJIS P 0138は、和紙の寸法に基づくものですが、日本のJIIS P 0138のB列とISO 216のB列は微妙に大きさが異なっており、互換性がありません。

紙の製造装置や印刷機など、自国の技術を世界に広める際に、ドイツと日本とでどちらが優位に立てるかは一目瞭然ですね。自らのローカル規格を国際標準化することの意義を、紙の規格からも読み取ることができます。

このように、日頃はその存在を意識していなくても私たちの日常生活に深く根づき、非常に大きな効力をもたらしている基準こそがISOなのです。

JISとの関係性

「ISO」と並んで、「JIS」の名称を聞いたことがあるでしょうか。

「JIS」とは、Japanese Industrial Standardの略称であり、「日本産業規格」と訳されます。その名のとおり、日本国内の産業において基準となる規格を定めている団体です。

一見すると、「ISO」が国際的な基準、「JIS」が日本国内だけの独自基準、というふうに見えてしまうこともあるでしょう。しかし、「ISO」と「JIS」には密接なつながりがあるのです。

たとえば、「ISO」には、品質マネジメントシステムの基準を定める「ISO9001」という国際標準規格があります。一方、「JIS」には似た名前で「JIS Q 9001」という規格があります。実は、これは「ISO9001」を日本語に翻訳したものなのです。

「ISO」が定める国際標準規格は、基本的に英語で策定されます。しかし、その内容を加盟国に合わせて翻訳することをしないため、日本では、「ISO9001」の内容を普及させるために日本語訳し、「JIS Q 9001」として発行しているのです。

実は、日本も含めて世界の164の国・地域が加盟している世界貿易機関(WTO)において、貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)というものがあり、WTO加盟国は、強制規格、任意規格(標準)、適合性評価手続を必要とする場合において、関連する国際規格をその基礎として用いなければならないとされています。

すなわち、国際規格があるものについては、加盟国はその内容を基礎として国内の規格を運用することになっているのです。

このようにTBT協定によって、各国の国内規格作成過程の透明性、国内規格の国際的な整合性を図っており、上記のJIS Q 9001がISO9001の翻訳として導入された理由はここにあります。

また、洋服などについている洗濯時の取扱い絵表示にも同じことがいえます。2016年12月1日に表示記号などが改められた衣類の取扱い絵表示は、「ISO規格」に表示記号を整合化させ、国際標準化へと足並みを揃えたものです。

これにはいくつかの理由がありますが、大きな要因として、以前までの取扱い絵表示が貿易の障壁になっていたことがあげられます。

なぜなら、以前までの取扱い絵表示は日本独自のものでした。そうすると、どんなにデザインや品質が良くても、輸出先で取扱いが難しくなってしまうため、貿易が成立しづらくなってしまうのです。

こうした貿易の技術的障壁を解消するために、2015年に「繊維製品品質表示規程」が改正されました。そして、施行が開始された2016年12月1日にISO規格とほぼ同じ内容である新たな取扱い絵表示(JIS L 0001)に統一されたのです。

こうした背景から、国際基準である「ISO」に対し、国内基準である「JIS」が必ずしも排他的な対応をしているわけではないことがわかります。

実際に、「JIS」そのものの名称も以前の「日本工業規格」から「日本産業規格」へと2019年7月1日に改められ、規格の対象を拡大したり、手続きのプロセスを簡略化させたり、国際標準化に関する努力義務規定を設けるなど、グローバルを視野に入れた改革が行われています。

標準化を活用したビジネス

あるところに、鋳物をつくっている企業がありました。呼称をC社とします。鋳物とは、高温で溶かした金属を型の空洞部分に流し込み、冷やして固めた製品のことです。たとえば、マンホールの蓋や蛇口、自動車のホイールなども鋳物でできています。

C社は、この鋳物をつくるときに使用する型に、金属ではなく炭素繊維を用いることにしました。金属の型は重量があるため、一つのラインに20、30と並べていくと、それに応じた膨大なエネルギーが必要となってきます。しかし、型に金属ではなく炭素繊維をつかうと、重さを軽量化できるのです。

型をつくる工程だけに注目するならば、金属でつくるよりも炭素繊維でつくった方がコストがかかってしまいます。しかし、実際に工場を稼働させて鋳物をつくっていく段階までトータルで比較してみると、見え方は変わってきます。

炭素繊維の型をつかうと、軽量化により省エネが実現するため、C社の炭素繊維でできた型は全体としてコストを大幅に抑えられるという成果を得たのです。

工業会に代わる第三者機関の活用

さて、前項の炭素が繊維でつくられた型を標準化させるためには、JISやISOの制定が必要となってきます。

まずは、自社の技術を標準化して「JIS」を制定して、C社の技術を日本の物差しとして定義づけること。そして、「ISO」を通じて国際提案を行い、日本の物差しを世界の物差しへと発展させていくことが「ビジネス戦略」の第一歩です。

「ISO」や「JIS」には、標準規格をつくる「工業会」が存在します。かつては、自社の製品を標準化させるには「工業会」を窓口とするのがポピュラーな方法でした。

今までは、金属でできているはずの「金型」の窓口は、「ISO」「JIS」共に「金型工業会」という団体が担っていました。ところが、炭素繊維でつくられた型は、金属がつかわれていないため、同工業会の範疇外なのです。

次に、炭素繊維の「繊維」に着目してみたところ、「炭素繊維協会」が存在しました。しかし、同協会はあくまで繊維のための団体であり、「炭素繊維を用いてつくった型」は該当せず、C社は宙ぶらりんの状態になってしまったのです。

そこで、C社は弁理士事務所に標準化に向けての相談をします。弁理士事務所は、こうした背景を踏まえ、社外の第三者機関をつくり、活用していく方法を提案しました。

第三者機関との関わり方

日本では、1985年に海外の認証機関の審査をパスした製品が国内で販売できるようになりました。これにより、海外企業は自国で日本の規制をクリアできるようになったのです。これは決して当たり前の対応ではありません。通常、海外では自国以外の認証機関を認めていなかったのです。

すると、日本と海外の関係性は、日本が不利になっていきます。なぜならば、たとえばアメリカの製品はアメリカの認証機関の審査をパスして日本で販売されます。しかし、日本の製品は日本国内の認証機関の審査をパスしただけでは、アメリカで製品を販売できないからです。

そこで、日本の製品を販売したいのなら、規制の検査をアメリカの認証機関に依頼しなければなりません。しかし、検査を海外に委ねることによる情報漏洩のリスクは非常に高く、ビジネスの観点で大きな問題といえるでしょう。

リチウムイオンバッテリーにまつわる日本の苦難

リチウムイオンバッテリーは、軽量・小型でありながら高電圧という特性を持つ製品です。スマートフォンやノートパソコン、デジタルカメラなどに使用され、私たちの生活に深く根付いています。

しかし、その一方で、以上発熱による発火や爆発が問題となっており、日本では電気用品安全法に基づく規制が行われています。このリチウムイオンバッテリーの規制を巡り、基準に対する自己適合を行うのか、審査を第三者機関に委ねるのかで議論が行われました。

結果として日本は自己適合を選び、同様の規制を設けた韓国では第三者機関に審査を委ねたのです。

これにより、本国内では自己適合の基準さえクリアしていれば自由に販売ができるのに、韓国へ輸出する際には韓国の検査機関による審査を受けなければならない事態を招いてしまいました。

また、自己適合のシステムにより低品質な製品までもが市場に多く出回ってしまったため、発火などの事故が起こり、リチウムバッテリーそのものが危険な製品であると認識されてしまう可能性を生んだのです。

さらに、リチウムバッテリーであれば、国内製でも海外製も同一のレベルであると消費者に捉えられるきっかけにもなってしまいました。

まとめ

グローバル化がささやかれ、日本国内の製品やサービスは、続々と国際標準に改められています。その一方で、リチウムイオンバッテリーのように、その制度をうまく活用できず、他国との齟齬(そご)を生んだり、自国の不利になるきっかけを生み出してしまったりすることも事実です。

日本国内の産業を発展させ、海外への普及を促進していくためにも、日本の得意な技術を積極的に国際標準化して、「ビジネスのルール」を輸出していくことが極めて重要なのです。