「自社の技術力の高さを客観的に示す指標を設けたい」「自社の製法や品質管理法を業界の物差しにしたい」このような意思を持つ場合、最も有用であると考えられる方法は「自社の技術を標準化させること」です。

JISを始めとする標準化を実現させるには多くの資金や時間を要します。リソースが豊富な大企業であれば、専門部署を設けて集中的に取り組むことができるでしょう。

一方で、中小企業では人員や資金が限られていることが大きなネックとなります。社内に有識者がおらず、これまで知財戦略を意識したことがなかったという企業も多いのが現状です。

そうした中小企業を後押しするべく、経済産業省は『新市場創造型標準化制度』を制定。この制度を活用した多くの企業が自社の技術の標準化を実現させ、事業の発展に役立てています。この記事では『新市場創造型標準化制度』の概要と、中小企業における実際の活用事例を解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。新市場創造型標準化制度とは?

2014年7月より経済産業省が実施している『新市場創造型標準化制度』。中小企業の技術を守り、対外的に信頼性を高められる手段として注目されています。

新市場創造型標準化制度の特徴

この制度の特徴は、第一に従来よりも迅速に標準化策定を行なえることにあります。従来の方法では、企業の技術が標準化にふさわしいか否かについて業界団体の合意を得なければなりません。

しかしながら業界全体で利用できる技術ではなく、あくまで特定の企業のみが利用する先端技術の場合は合意を得ることが容易ではありません。

『新市場創造型標準化制度』では、そうした先端技術について専門の窓口を設けました。そして複数の顧客が想定できるのであれば、たとえ1社の技術であっても標準を迅速に策定できる体制を実現したのです。

新市場創造型標準化制度のメリット

中小企業が自社の製品を売り込む際、先端技術であればあるほど信頼性が乏しく取引までに至らないケースが多くあります。試験結果などの客観的なデータを提出しても、その試験方法などに業界の基準が設けられておらず判断が難しいためです。

『新市場創造型標準化制度』では公的な標準化機関の認定を目指すため、「JISに認証された信頼できる製品」として評価され、取引先の拡大に成功したという事例が多く確認できます。

中小企業の活用事例

それでは『新市場創造型標準化制度』を活用した企業の事例を確認していきましょう。

株式会社ワイピーシステムの活用事例

埼玉県に本社を構え、めっき加工と二酸化炭素式消化具の製造販売を手がけるワイピーシステム。同社は『新市場創造型標準化制度』を活用し、市場の適正化と自社製品の信頼性向上に成功しました。対象となった製品は、事故や災害時における自動車からの緊急脱出支援ツールです。

自動車の脱出支援ツールそのものはすでに他社からも販売されていましたが、従来の製品にはガラス破砕力が弱いという課題がありました。性能基準が設けられていないためにユーザーが安価で脱出機能を満たさない粗悪な製品を選択するというケースも目立っていたようです。

そこでワイピーシステムはユーザーが適切な製品を選べるように性能基準と評価方法を設定。

- 自動車のガラスを破砕するために必要な器具の硬度

- シートベルトを切断するために必要な特性

- 車内環境を踏まえて想定された試験(耐熱・耐寒など)

といった、ユーザーの安全を担保すべく基準を検討。年配者や女性など力の弱い人が使用する場合なども想定し、ユーザーの身体能力を問わず性能を発揮できるか否かを試験し、基準として盛り込んでいきました。そしてこれらの基準を『新市場創造型標準化制度』を活用して標準として策定し、JIS化を実現させたのです。

引用:株式会社ワイピーシステム

JIS認証マークを製品に表示させたところ、信頼性の高い製品であると評価されて自動車メーカーとの直取引が増えるなど販路が拡大したそう。

引用:株式会社ワイピーシステム

国内大手自動車メーカーの純正オプションとして採用されたり、教習所や県警との商談が増えたりと、JIS制定前の2015年と比較して制定後の2019年には売上が4倍にも増加したそうです。

さらにワイピーシステムの動きに追随する形で他社もJISに沿った製品を販売するようになり、市場から粗悪品が排除されて適正に市場が拡大されています。

株式会社mil-kin(旧名:アクアシステム株式会社)の活用事例

東京都に本社を構え、携帯形微生物観察器やリアルタイム微生物チェックアプリケーションの開発・販売・コンサルティングなどを手がける株式会社mil-kin。

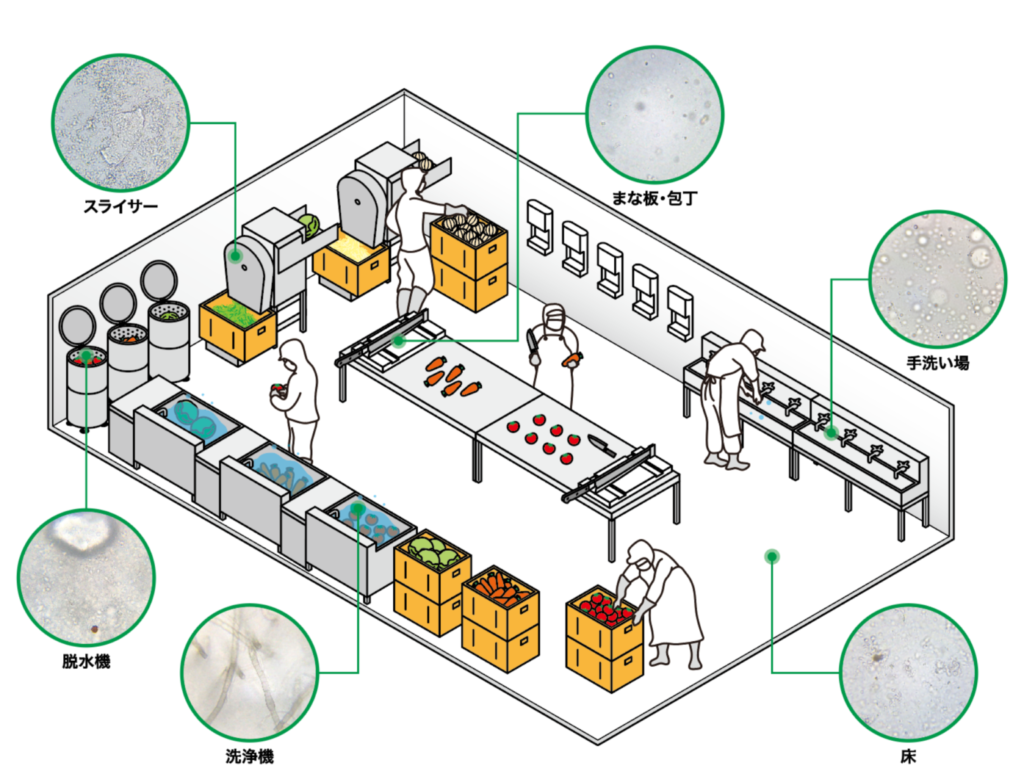

同社は『新市場創造型標準化制度』を活用し、新市場の創造と認知度の向上に成功しました。対象となった製品は、食品加工工場や調理現場において汚れや菌を簡易かつ即時に確認できる携帯形微生物観察器です。

引用:株式会社mil-kin

食品現場などで殺菌できているか否かをすぐに見極められる製品がほしいという声を以前から聞いていたという同社。殺菌などを目的とした電解水の生成装置の開発など、従来の事業を通じてニーズに応えられる体制が整っていたといいます。

しかしながら、実際に携帯形微生物観察器の開発・製造を行なう上で一つの課題がありました。それは製品そのものがこれまでになかった新たなコンセプトであり、製品の良し悪しをユーザーが評価できないことです。

製品を導入してもらうにはきっかけや仕掛けとなるものが必要であり、mil-kinは新規市場の想像を目的に『新市場創造型標準化制度』を活用してJIS化に取り組んだのです。

想定し得るユーザーのニーズは「殺菌できたか否かがしっかりと見えること」。これを大前提として

- 持ち運んでいる途中で落としてしまった際にどれくらい持ちこたえるか

- 高温・高湿でも作動するか

といった要素を重要事項として試験を行ない、強度や性能の基準および評価方法をJIS規格に定めました。

同社はJIS規格の認定製品であることを営業活動において積極的に活用。

以前からの技術優位点であった「端までぼやけずに見える」こと、そして持ち運びの際に落下することをあらかじめ想定して一定の強度を設けていること、さらに高温・高湿の従来といった特殊な環境であっても性能に変化が生じないことを客観的に示し、業界の基準として定めたことで新規取引先が増加したそうです。

引用:株式会社mil-kin

具体的にはJIS作成前の2018年とJIS化後の2019年との比較で取引先が2倍以上に増加。東南アジアを中心とした海外市場では「JISに認証されている製品ならば安心だ」と高く評価され、市場拡大に成功しています。

まとめ

上記で紹介した企業の事例では、先端技術をJIS化させることでいずれも技術的な信頼性の向上や新規市場の創造など大きなメリットを得ています。

両者とも今後はさらなる市場拡大を目指しており、将来的には国際標準化も目指しているそう。今後も『新市場創造型標準化制度』により多くの中小企業が自社製品の標準化を進めていくことで、海外市場におけるメイドインジャパンの価値を高めていけるのではないでしょうか。

参考元:標準化活用事例集|経済産業省/標準化と品質管理|日本企画協会/事例に基づくセオリー解説|経済産業省/株式会社ワイピーシステム