今なお続く新型コロナウイルスの猛威。コロナ禍の影響で人々の生活は一変し、緊急事態宣言下では多くの企業や商店が休業を余儀なくされています。中でも大きな打撃を受けている業種の一つが外食業。営業時間や酒類の提供、店内へ一度に収容できる人数などに制限があり、以前と異なる営業形態を模索している事業者が多く見られます。

打開策の最たる例としてあげられるのがデリバリーやケータリング、テイクアウトなどのサービス。これまで店舗内でのみドリンクやフードを提供していた多くの飲食店が、コロナ禍を機に着手するようになりました。

この記事では急成長するデリバリーやケータリング業界の現状と、withコロナ時代に新市場を創造・開拓していくために押さえておきたいポイントについて解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。フードデリバリー、ケータリング業界の今

それではデリバリーとケータリングの成長規模や変化について順に確認していきましょう。

拡大の一途を辿るフードデリバリー市場

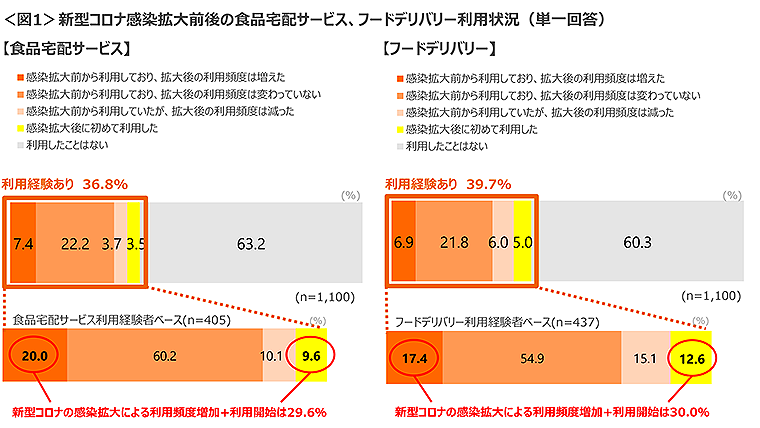

株式会社クロス・マーケティングは2020年11月24日〜25日、インターネット上でフードデリバリーの利用に関する消費者調査を行ないました。対象者は全国の20歳〜69歳の男女1,100人です。

調査の結果、フードデリバリーの利用経験率は全体の39.7%。うちコロナ禍で初めて利用した割合は12.6%、感染拡大後に頻度が増えた割合は17.4%にものぼっています。

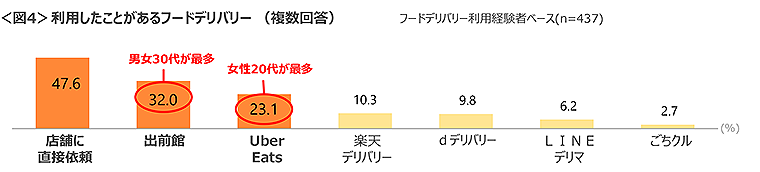

また、店舗に直接依頼をした割合が47.6%。次に宅配ポータルサイト『出前館』が32%、個人事業主のフードデリバリーサービス『ウーバーイーツ』が23.1%と続いています。

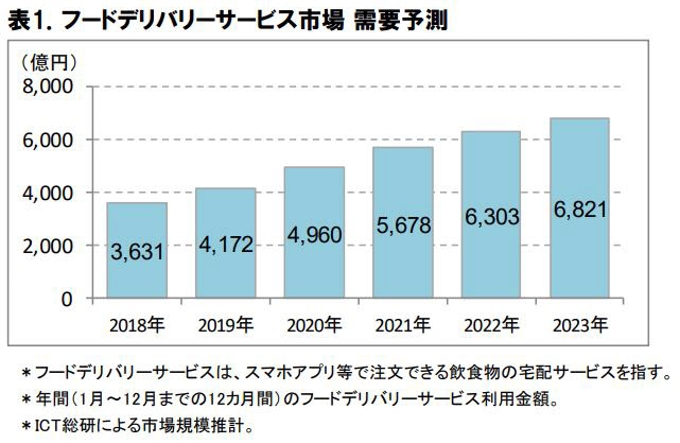

さらに、株式会社ICT総研が2021年4月5日にまとめた「2021年 フードデリバリーサービス利用動向調査」によると、フードデリバリーサービスの市場規模拡大が顕著であることが窺えます。

まずコロナ禍以前のデータでは、インターネット注文によるフードデリバリーの利用額が2018年に3,631億円。翌年の2019年には4,172億円と、コロナ禍に陥る前から成長傾向にありました。

そしてwithコロナ時代の幕開けとなった2020年には4,960億円と大きくジャンプアップ。ICT総研の推計では2021年には5,678億円、2022年には6,303億円、2023年には6,821億円にものぼることが予測されています。

引用:株式会社ICT総研

これは感染症対策の長期化だけでなく、消費者の生活スタイルの変化に伴うフードデリバリーの需給増加、電子マネーの普及など、複数の要素が考えられるためです。

フードデリバリー、ケータリング業界の変化

コロナ禍の前後でデリバリーやケータリングにおいて変化したことの一つに、パッケージングの工夫があげられます。たとえば、大人数用のオードブルなどは一品ごとに一人用の小さな蓋つきの透明カップへと盛り付けられ、トングなどを使わずに欲しい人の手元に行き渡らせることができます。

蓋つきのため、飛沫感染も避けられるでしょう。また、ケータリングにおいてできたての温かな状態で提供することが望ましいメニューでは、給仕専門のスタッフを配置するなどの工夫もなされています。

新たな食品衛生管理手法『HACCP』

コロナ禍の飲食業界において必ず押さえておきたいのが新たな衛生管理手法である『HACCP』です。ここではHACCPの概要と複数に分かれている認証機関について解説します。

HACCPの概要

2021年6月1日より、飲食店を含むすべての食品関連事業者に対して食品衛生管理手法『HACCP』が完全義務化されました。すでに前年の2020年6月より義務化が始まっており、1年の猶予期間を経た完全義務化後は基準を満たさない事業者に対して罰則が定められる可能性もあります。

『HACCP』とは、「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」の5つの単語の頭文字から名付けられた食品衛生管理手法。

WHO(世界保健機関)とFAO(国連食糧農業機関)による国際食品規格委員会コーデックスによって発表された国際的な規格です。

『HACCP』と従来の衛生管理手法との違いは、検査の工程にあります。従来の検査は無作為に選択した食品への抜き取り検査が主な手段でした。この方法はすべてを検査することができないため危険物混入の見落としの可能性があったり、問題が見つかった段階で対象となるすべての食品を廃棄しなければならなかったりと、課題が多く見られました。

一方で『HACCP』は原材料の仕入れから製品が完成するまでのすべての工程において危険物の混入などを予測し、継続的に管理・記録を実施していきます。これにより問題が起きた食品に対してピンポイントに対処できるだけでなく、どの工程において問題が発生したのかを迅速かつ正確に調べることが可能です。

これを飲食店に置き換えると、「衛生管理計画の作成」「洗浄、清掃、消毒や食品の取り扱い方法などを示した手順書の作成」「衛生管理の記録、保存」「衛生管理計画および手順書の効果検証、見直し」などが必要となります。

特にデリバリーやケータリングなどでは衛生管理責任が長時間に及ぶため、持ち運びや受け渡しのリスクを考慮しながら慎重な対応が求められています。

『HACCP』の業界団体認証

『HACCP』には業界団体や地方自治体など、複数の認定機関が存在します。業界や業種ごと、地方自治体ごとに定められた基準を満たすことで、安全性を向上させるとともに事業者への信頼度を高めていくことが狙いです。

業界団体認証には、

- 精米HACCP

- 水産食品加工施設HACCP認定制度

- 優良弁当サービス事業所

- 食用加工油脂のHACCPシステム承認工場

- 惣菜製造管理認定事業

- 冷凍食品認定制度

などがあります。これらは業界や業種ごとに原材料や製造方法に則った独自のルールが定められており、将来的にはさらに細分化されていくことが予測されます。

独自ルールの基準化で新市場を創造する

業界を問わず『HACCP』のように新たな基準を作り浸透させていくことが、新市場の創造や活性化に繋がります。たとえば、管理基準や評価基準が分野ごとに細かく分かれていたり、先端技術であるがゆえにユーザーが良し悪しを判断できなかったり。

こうした状況はさまざまな業界で起こり得ることです。だからこそ基準を一から制定し、その基準を業界の物差しにすることができれば、市場の創造や拡大、自社の利益獲得などさまざまなメリットが得られるでしょう。

その手段の一つが自社の技術を標準化させること。中小企業などでは知財に取り組むリソースが不足しており他人事として捉えがちですが、行政の窓口や支援制度などをうまく活用しながら事業の切り札として戦略を練っていくことが重要です。

そして、誤解してはいけないことは、「HACCP義務化」は、「HACCP認証」取得の義務化ではない、ということです。

すなわち、業者の広告に踊らされて慌てて認証機関に駆け込んで高額な費用を支払って認証を受ける必要はなく、HACCPで謳われている管理手法を自社の属する業界の特性に応じて導入し、実態として効果を上げることが経営的に意味のあることであり、ひいてはそれを利用する消費者の安全・安心にも繋がっていく、ということです。

まとめ

自粛生活の長期化と消費者の生活スタイルの変化によりあらゆるビジネスにおいて見直しが迫られる昨今。しかしながら、withコロナ時代の現代において隠れたビジネスチャンスは数多く存在します。2で解説した『HACCP』のように今後、独自のルールを基準化させることで新たな市場を創造し、拡大していくことがビジネス成功の鍵となっていくでしょう。

参考元:ITmediaビジネスONLINE|アイティメディア株式会社/ZDNet Japan|朝日インタラクティブ株式会社